发布时间:2023-08-20 | 作者:阿尔创

无线通信10大效应及解决方法

无线通信中有各种各样的效应,我们在阅读时也经常碰到,在此对将其进行了归纳,常见的共有10种,依次如下。

1、多径效应(multipatheffect)

电波传播信道中的多径传输现象所引起的干涉延时效应。在实际的无线电波传播信道中(包括所有波段),常有许多时延不同的传输路径。各条传播路径会随时间变化,参与干涉的各分量场之间的相互关系也就随时间而变化,由此引起合成波场的随机变化,从而形成总的接收场的衰落。因此,多径效应是衰落的重要成因。多径效应对于数字通信有着十分严重的影响。

多径效应移动体往来于建筑群与障碍物之间,其接收信号的强度,将由各直射波和反射波叠加合成。多径会导致信号的衰落和相移。移动通信网络解决多径效应的方法有很多,如GSM网络的均衡器技术,CDMA网络的RAKE接收机技术都可以很好的解决多径效应问题。

2、远近效应

所谓远近效应,就是指当基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于两个移动台功率相同,则距离基站近的移动台将对另一移动台信号产生严重的干扰。

由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。

解决远近效应的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即对终端的上行发射功率进行控制。

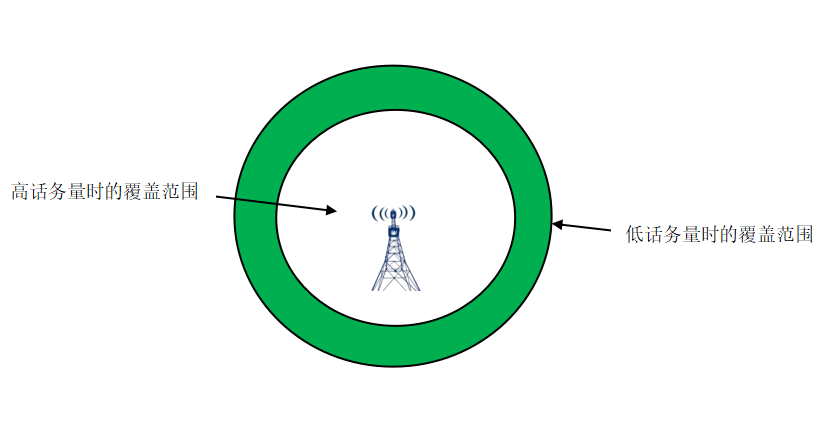

3、呼吸效应

在CDMA系统中,当一个小区内的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积就会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会增大。简言之,呼吸效应表现为覆盖半径随用户数目的增加而收缩。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,用户增加导致干扰增加而影响覆盖。 呼吸效应是CDMA系统的固有特性,是无法解决的,只能通过话务均衡进行缓解。

4、乒乓效应

移动通信系统中,如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的“乒乓效应”。乒乓效应的解决措施:

① 调整两个小区的切换门限和切换迟滞时间。

② 控制其中一个小区的覆盖(调整接入参数、调整天馈、降低功率等),保证该区域有主覆盖小区。

5、拐角效应

当移动台沿着一个拐角移动时,移动台的接收信号电平发生变化。在拐角后面如果有一个新的基站,移动台接收到的信号强度就会上升得非常快。如果移动台不能足够快地获得新基站,那么增加的干扰就会导致掉话。另一方面,如果新基站不能调节移动台的功率,高的移动台发射功率会闭塞新小区内的所有用户。

拐角效应主要表现在原小区信号快速下降,目标小区信号很快上升,导致手机收不到活动集更新而导致掉话的情况。

解决拐角效应的方法比较多,可以通过修改切换类参数解决。

6、针尖效应

针尖效应主要表现为在较强目标切换小区信号的短时间作用下,原小区信号经历短暂快速下降,又上升的情况,通常情况下EcIo的变化情况如下图所示(两个点之间的时间间隔为0.5s):

所以针尖效应和拐角效应相比,针尖有两次切换的风险,任何一次切换失败就会导致掉话,但由于针尖的时间比较短,通过牺牲业务的质量,(比如,配置较大的重传次数,使信令和业务不再发生复位)从而有机会在手机来不及上报测量报告的情况下,有机会不掉话,而拐角效应几乎是必然掉话的,因为拐角之后,原小区的信号几乎不会恢复。

7,飞地效应

当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现“飞地”,而与之有切换关系的相邻基站 却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,“飞地”因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。解决“飞地效应”的方法就是通过调整基站天线方位角避免其发射信号成为“飞地”。

8、孤岛效应

服务小区由于各种原因(无线传输环境太好、基站位置过高或天线的倾角较小),导致覆盖太大以至于将邻小区覆盖在内,造成在某些小区的覆盖范围出现一片孤独区域(所谓的伞状覆盖),此孤独区域在地理上没有邻区,类似于“孤岛”。如果移动台在此区域移动,由于没有邻区,移动台无法切换到其他的小区导致掉话发生。 解决“孤岛效应”的方法就是调整基站天线方位角或者高度,避免其覆盖范围过大。

“飞地效应”与“孤岛效应”的既有相同点,又有不同点,相同点在于都容易因无法切换产生掉话,不同点在于“飞地效应”脱离归属基站的覆盖范围发生的,而“孤岛效应”是在本基站覆盖范围内发生的。

9、波导效应

当信号源发射来的电波信号的传播方向和测量点所处街道的走向间的夹角很小的时候,接收信号的强度与普通的情况下相比会有很明显的加强,使得平行于传播方向的信号强度比垂直与传播方向的信号强度高出10dB左右,这种情况称为“波导效应”。波导效应主要由建筑、峡谷和隧道等引起,如两旁建筑整齐的街道、隧道、较长的走廊、岩石峡谷等都会形成波导效应,信号传播如在波导管内传播相似,沿波导方向损耗小,信号就强,其他方向损耗大,信号强度就弱。波导效应容易引起越区覆盖和导频污染等,在井型街道会引起切换频繁、掉话等。波导效应在城市环境中大量存在,由于街道两旁有高大的建筑物,结果使得沿传播方向的街道上信号增强,垂直于传播方向的街道上信号减弱,对于街道来说存在着类似的效应,也可称之为“街道效应”。解决“波导效应”的方法就是避免基站天线方位角与发射物过小。

10、多普勒效应

多普勒效应是为纪念奥地利及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论。主要内容为:物体辐射的因为光源和观测者的相对运动而产生变化。多普勒频移,当运动在波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据光波红(蓝)移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。

如果说一定要减小多普勒频移,关键点是降低相对移动速度,注意,是指相对基站小区的移动速度,而不是终端的绝对移动速度,比如对道路覆盖来说,尽量让基站的设置离道路远一些,使得基站到终端的连线与道路有一个比较大的夹角,这样,即使终端跑得再快,相对移动速度还是 快不到哪去。